阮昕:2011北京大学建筑与景观设计学院国际论坛

人物简介:

澳大利亚新南威尔士大学建筑系 教授

生于中国,东南大学建筑学专业毕业,自2004年起任澳大利亚新南威尔士大学建筑学教授,于2005~2009年任建筑系系主任、建筑学硕士课程总监。曾受邀赴美国、英国、意大利、东南亚、中国、新西兰、澳大利亚等地讲学。1986~2009年间他在中国进行建筑实践,此后投身澳大利亚的建筑实践至今,曾任悉尼科技大学建筑系任系主任。

阮昕教授作为学者在国际上享有盛望。其近期著作包括:《寓言建筑》(2006)、《新中国建筑》(2006)、《人地恩怨:二十世纪人居环境回顾》(合著作者,2007)、《天空面》(合著作者,2009)。阮昕教授的著作广泛涉猎建筑与人类学、建筑教育、路易斯•康、中国现当代建筑,以及澳大利亚当代建筑等主题。学术媒体及主流媒体均对其作品进行了批判性分析,并给予了高度赞扬。其论文常常见诸世界领先学术期刊,同时他还作为建筑评论家为建筑杂志撰稿。

阮昕:

我非常荣幸能够来北大进行演讲。我想通过这个演讲机会,同大家探讨一个问题,这也是我自己在思考的问题。也就是今天早上克里斯蒂娜•希尔教授的演讲中涉及到环境问题,设计的生态从环境的问题突然变成了一个美学问题,我觉得我这个问题的根本点是,设计的生态有没有象征的意义?这个象征的意义为什么今天变成这么重要和强大?

这个题目可能看起来过于大,但是我想能够带领大家共同探讨这个问题。下面主要和大家对历史上人居问题象征性的回顾,它是带有一定的猜测性的。

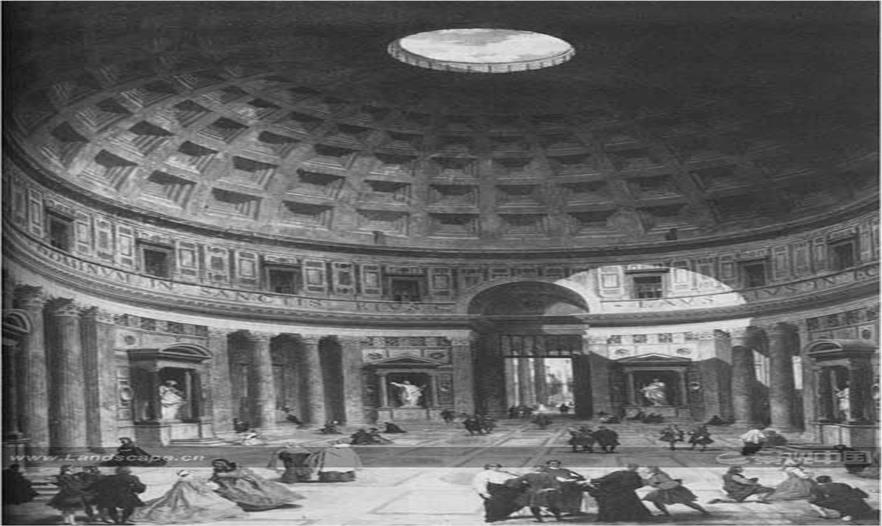

图1

罗马皇帝在思考设计、建立万神庙的时候(图1),是想要建立一种天和地的关系:人在地上的生活与天之间存在着一个垂直的轴线。而万神庙在古代其实并不是孤立的,因为垂直的轴线关系实际上是一个非常普遍的,它体现的是人如何在大地上能够直立的生活。也就是在古代的时候,建筑任何一个人居环境,用的比拟并不是孤立的。

图2

图3

我们从古希腊到古罗马的关系中可以看到,古希腊建筑的中心是一个院子(图2),这个院子实际上很窄的、垂直性很强的一个空间,除了它的窗口是对向天空的之外,它还是一个垂直的轴线,体现了天和地的关系。而在古罗马的住宅垂直的轴线没有受其他工事的影响(图3),这些小的房间都是黑暗的,没有窗子。是因为那个时候人们的意识中认为外面的世界并不那么重要,自然和生态并没有那么重要。

图4

而中国的建筑几千年来都没有变,直到西方文化涌入之后,建筑形式才发生了根本的变化。大家可以看到,在中国南方的建筑中(图4),“天井“这个名字也说明了天和地关系的重要性。中国的院子不像古罗马建筑那么的开放,中国的院子也不像古罗马建筑那样经常会有外面的人进来打交道,而是一种属于家里人的空间。但实际上其含义和古代罗马、古希腊的天地关系是一样的。

图5

在那个任何人居环境都在模拟天地关系的时代,垂直关系是最重要的。而发展到文艺复兴时期,则发生了一个很重要的分歧,即拱顶的使用(图5)。拱顶强调的是以人或以神为垂直中心的关系。在这个情况之下,旁边的窗子开得那么大,说明外面的世界开始具有了很强的诱惑力。这个天地之轴的矛盾影响了水平关系的间接出现,因为房子是相互连通的,每一个方向都有大的梁杆,而站在窗前可以直接看到外面很美的景色。从这时起,拱顶和水平轴线的关系开始并存。

图6

图7

这样一种分歧在中国建筑里很早就可以看到(图6、7),虽然这里里面一方面是因为我们有院子的关系,另外一方面是建筑中往往有一个塔,可以起到防御的功能。

图8

再来看明清的例子(图8),四合院虽然没有瞭望塔,但是垂直和水平关系的分歧,在中国历史上早已存在了很多年。四合院体现了天和地的关系,展现了中国家庭的结构,展现了尊长和小辈、仆人和子女各方面的关系。在四合院里,水平线和人的生活是息息相关的。

图9

如果我们看欧洲的发展,则会发现另外一条路,一条在中国历史上不太多见的路。垂直和水平的关系,这条垂直的轴线没有在室外(图9),对外面的轴线并没有太在乎,这和文艺复兴的路产生了分歧,和中国的线也有些不一样。

图10

荷兰建筑有一个很有意思的共性,往往窗子的光线是从高窗进来的,下面的窗子是遮起来的(图10)。光线照射进来后,会使室内产生一种集中感——呆在家里很满足,外面的世界被征服了。

如果大家可以看到英国19世纪的建筑的情况——通过17、18世纪演变,室内空间的发展到了登峰造极的情况,对房间的使用、房间的封闭性、人的个性的发展和空间的发展是具有平行性的。

图11

到了19世纪,外面看上去建筑的立面是一样的(图11),而在房间里有了私人的各种各样的兴趣发展,更加人性化。现代性也在这时有了很明显地体现,而这种现代性和20世纪所体现出来的明显不一样。

柯布西耶的巴黎萨伏伊别墅(Villa Savoye)已经发展到了这种程度(图12),建筑变成了一个取景框,水平的轴线完全取代了垂直的轴线。屋顶上的天窗已经不再强调,垂直的关系也已经不在乎了,取而代之的是对外部世界的关注,外面的世界太精采了。

图13

画家爱德华•霍普(Edward Hooper)认为水平的关系是没有解决的一个问题——是出去还是留在房间里(图13)?是出去拥抱大自然,还是在房间里有自己的一种满足感?外面的世界对人的分歧是没有解决的一个矛盾。

下面提出一个我自己没有解决的疑惑。垂直的轴线、天和地的关系已经变得不重要了,似乎已经被人们所遗忘。在水平垂直胜利的情况下,对自然的征服、对自然的尊重已经取代了对建筑的任何的比拟。

段义夫教授写了一段很有意思的文字,实际上这是对我这种疑惑的更有意思的描述——不见得是一个结论——我希望在此与大家分享:

(文章的大意是)人类太聪明,科学家们想制造一切的东西。上帝觉得人类既然那么聪明,那么就来满足一下他们。于是把太阳搞得像一个钟表一样,但我们人类还是把太阳搞清楚了;上帝又搞了天气、生物各方面的系统,但人类还是把它们搞清楚了。因此上帝觉得这个系统应该设计得更加复杂,复杂到一点点的变化都会引起其他的变化,让科学家们几乎不可以预测。上帝要看人类是不是还是那么自傲。结果科学家们还是不满足,觉得我们可以了解世界,可以把一切弄清楚,可以对一切进行预测。结果上帝问人类:这些系统你们都可以搞清楚,那人类资深的意识、人的知觉可以搞清楚呢?这恐怕很难。也就是说系统复杂到这样的程度,人到头来还是认识到自己的认知能力是有限的,世界的复杂性也是有存在的道理的。

段教授提出的这个问题我们至今为止仍没有解决,让我们将之视为一个留给我们的哲学上的挑战吧。

谢谢!